HENRI TUDOR: Die Echternacher Gemeindeväter ahnten aber trotz allem wohlkaum, daß sie mit ihrem Beschluß dazu beitrugen, einer luxemburgischen Erfindung den Weg über den ganzen Erdball zu ebnen …

Auf der Gemeinderatsordnung vom 10. April 1886 der Ortschaft Echternach steht ein Artikel zur Dskussion, mit dem sich vorher noch kein luxernburgscher Rat zu befassen hatte und worüber nur zwei Weltstädte zu befinden hatten, London und Sankt Petersburg: „Ersetzung der öffentlichen Petroleumlampen durch eine elektrische Straßenbeleuchtung ».

In Echternach konnten sich die Räte an jenem 10. Apriltage nicht einigen. Man bedenke auch, solch ein gewaltiges Problem in der damaligen Zeit! Und dazu verlangte der Mann, der die Gemeindeväter vor solche Verantwortung zu stellen wagte, auch noch das Ausbeutungsrecht der Anlagen, die zum Teil auf öffentliche Kosten errichtet werden sollten, für nicht weniger als 19 Jahre! Das war nun doch zuviel für die weisen Väter und sie taten, was man auch heute noch in schwierigen Affären tut, sie vertagten die Diskussion und erst recht die Abstimmung um „weitere Informationen » ein-zuholen. Auf der nächsten Sitzung, die nur ein paar Tage später stattfand, kam man auch nicht recht weiter.

Am 19. April versammelten die Gemeinderatsmitglieder sich schon wieder. Diesmal holten sie den Mann, der die Idee von der elektrischen Stadtbeleuchtung um jeden Preis durchsetzen wollte, in die Sitzung und ließen sich die Pläne genau auseinanderlegen. Wir können uns vorstellen, wie daraufhin die weisen Väter die Köpfe zusammensteckten und sie bedenklich auf und ab wiegten. Aber recht hatten sie, denn schließlich ging es bei dem neumodischen Zeug um das Geld der Allgemeinheit, das ihrige einbegriffen. Zu einem Entschluß, rangen sie sich an jenem 19. April auch noch nicht durch. Aber in der folgenden Sitzung — sie war denn auch mit Elektrizität geladen — kam es zur Abstimmung. Acht Gemeinderätler waren für die Elektrifizierung, 1 sagte weder ja noch nein, sei es, daß er die Tragweite der Pläne noch nicht begriffen hatte, sei es, daß er aus der Reihe tanzen wollte, oder sei es tatsächlich, „weil weder Pläne noch Voranschläge » vorhanden waren. In der Sitzung vom 1. Mai wagten die Echternacher Räte den zweiten großen Schritt: der Vertrag zwischen Echternach und dem Erfinder wurde genehmigt und war mit 6 Stimmen und bei wiederum einer Enthaltung. Der Rat machte nicht mit, „weil der Erfinder keine Bürgen zu stellen brauchte« . Die Echternacher Gemeindeväter ahnten aber trotz allem wohlkaum, daß sie mit ihrem Beschluß dazu beitrugen, einer luxemburgischen Erfindung den Weg über den ganzen Erdball zu ebnen. Wie es nun in der Hitze der Deliberationen, sei es im Gemeinderat oder auf einer Etage höher, in der Kammer, oft geschieht, überm Reden vergißt man das Wichtigste. Hier wäre also der Name des Erfinders zu nennen. Der Mann heißt Henri Tudor. Henri Tudor aus Rosport.

Der Revue vom 24. Mai 1952 entnehmen wir die folgenden Zeilen:

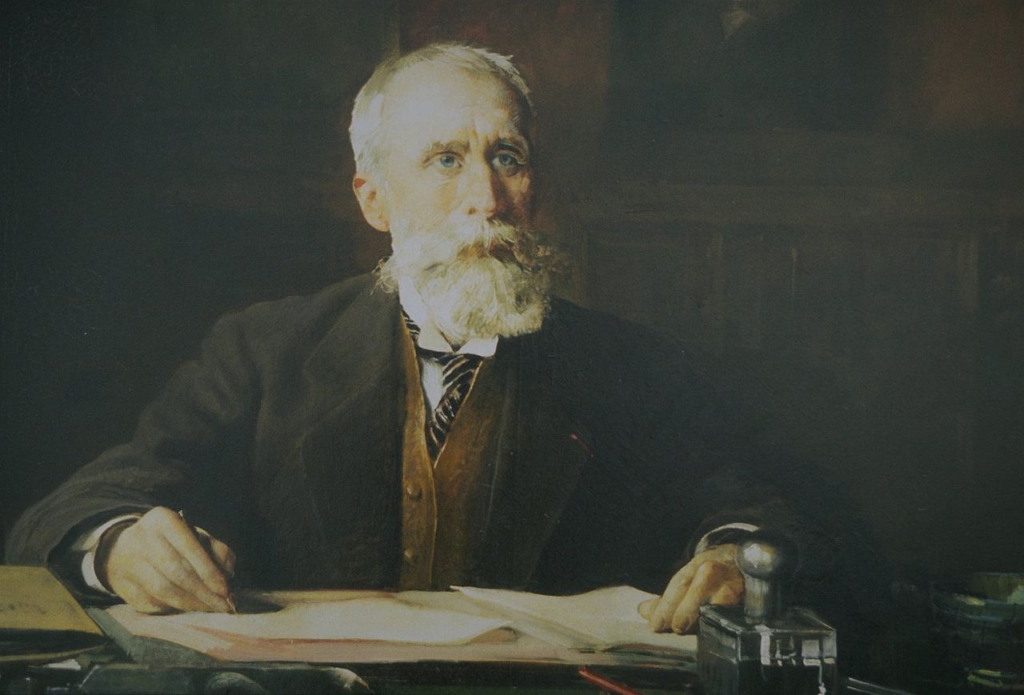

„Der Vater Henri Tudors, später Flügeladjutant Leopolds 1., kam von Schottland herüber und siedelte sich in Rosport an. Er heiratete die Tochter Irmina des langjährigen Bürgermeisters August Loos. Henri Tudor verbrachte die Jugendzeit auf dem väterlichen Besitz, besuchte später das Gymnasium in Chimay, dann die Technische Hochschule in Brüssel, wurde dort Ingenieur und belegtet nachher Kurse über Elektrizität an der Sorbonne. Er wurde hier mit den Versuchen vertraut, die Planté und Faure machten, Elektrizität aufzuspeichern, die jedoch scheiterten, da die Batterien zuviele Nachteile aufwiesen, und sie wirtschaftlich unrentabel waren. Tudor kehrte nach Rosport zurück und machte auf der väterlichen Mühle seine ersten Versuche, errichtete eine Gleichstromanlage und baute den ersten rentablen Bleiakkumulator.

Rosport erhielt die erste elektrische Straßenbeleuchtung des Landes, danach folgte Echternach. Die Tudorschen Akkus waren inzwischen in der Welt bekannt geworden, so daß der Erfinder bald eine regelrechte Fabrik bauen konnte. In der Nähe siedelten sich viele auswärtige Familien an, die Einwohnerzahl stieg auf 800. Bald jedoch erwies sich die Rosporter Fabrik als zu klein und Henri entschloß sich, Fabriken in ausländischen Industriezentren zu errichten, vor allem, weil die Einfuhrzölle nach dem Ausland zu hoch waren, denn die Absatzmöglichkeiten in unserem Lande blieben nur gering. Es entstanden nacheinander Fabriken in Belgien (Florival), Frankreich (Lille), Deutschland (Hagen), Schweiz (Oerlikon), während das Rosporter Werk aufgegeben wurde. Noch heute arbeiten Rosporter Einwohner in den ausländischen Tudorfabriken, zum Teil in leitender Stellung. Zwei oder drei Rosporter Arbeiter leben noch jetzt und sie erinnern sich gerne an den Herrn Henri, der zu allen Arbeitern recht gut war und der jedem Angestellten bei seinem Tode im Jahre 1928, 1.000 Franken hinterließ, pro Jahr, das er für ihn gearbeitet hatte. Henri Tudor wurde das Opfer seiner Erfindung, er starb an einer Bleivergiftung, nachdem er lange Jahre hindurch gelähmt war. Von der ganzen Rosporter Bevölkerung betrauert, wurde er auf. dem Dorffriedhof beigesetzt. »

Wir wollen uns nicht in chemische oder physikalische Einzelheiten verlieren. Was Elektrizität an und für sich ist, weiß bis heute sowieso, genau gesagt, kein Mensch. Sie zu erzeugen, über ihre Wirkungen, weiß man schon genauer Bescheid. Wissenschaftler und Techniker bemühen sich zu dieser Zeit fieberhaft darum, die Energieform „Elektrizität » auf weite Entfernungen zu übertragen und andererseits, sie in Gefäße zu verstauen und sie bequem an den Ort zu bringen, an dem sie gerade zu Diensten sein soll. Planté und Faure in Paris, bei denen Tudor studierte, haben das Problem der Akkumulatoren theoretisch gelöst. Sie verwenden als Elektroden Blei.

Die chemische Gleichung beim Laden ihrer Akkus lautet Pb02 + 2H2SO4 + Pb = PbSO4 + 2 H20+83 kcal und beim Entladen verläuft dieser Prozeß genau umgekehrt. Sie vermögen aber die Kluft zwischen Laboratoriumsversuchen und praktischer Verwendungsmöglichkeit nicht zu überspringen. Tudor hat seine eigenen Ideen. Er kombiniert die die Verfahren von Faure und Planté. Vor allem hat er den genialen Gedanken, das einfache Metallstück Blei der Elektrode durch eine Art Bleischwamm zu er-setzen, mit einer porösen, aktiven Masse also, wodurch die wirksame Elektrodenoberfläche beinahe unendlich vergrößert wird. Wie er diesen Bleischwamm herstellt, wird sein Geheimnis bleiben. Heute noch wird ein Teil der Tudorschen Akkus jedenfalls noch nach dem gleichen Prinzip hergestellt. In Rosport fabriziert Tudor auf der väterlichen Mühle Elektrizität, die er in Akkumulatoren seiner Fabrikation sammelt, um dann den Gleichstrom weiterzuleiten und da-mit ein paar Lampen im Dorfe und in seiner Fabrik zum Leuchten zu bringen. Um seine Versuche aber erfolgreich fortsetzen zu können, braucht Tudor Elektrizität. Große Mengen an Elektrizität. Die Herstellung kostet Geld. Für ihn ist im Augenblick die Elektrizität eigentlich nur ein Nebenprodukt. Ihm ergeht es fast damit wie anfangs den Gaswerken mit dem anfallenden Teer, dessen sie sich entledigen mußten, den niemand kaufen wollte, weil seine Verwen-dung als Bindemittel beim Straßenbau noch nicht erkannt war. Oder wie mit den Hochofenschlacken, die man als lästiges Abfallprodukt betrachtete, sie zu Bergen aufstapelte, ehe man sie zur Straßenbeschotterung gebrauchte.

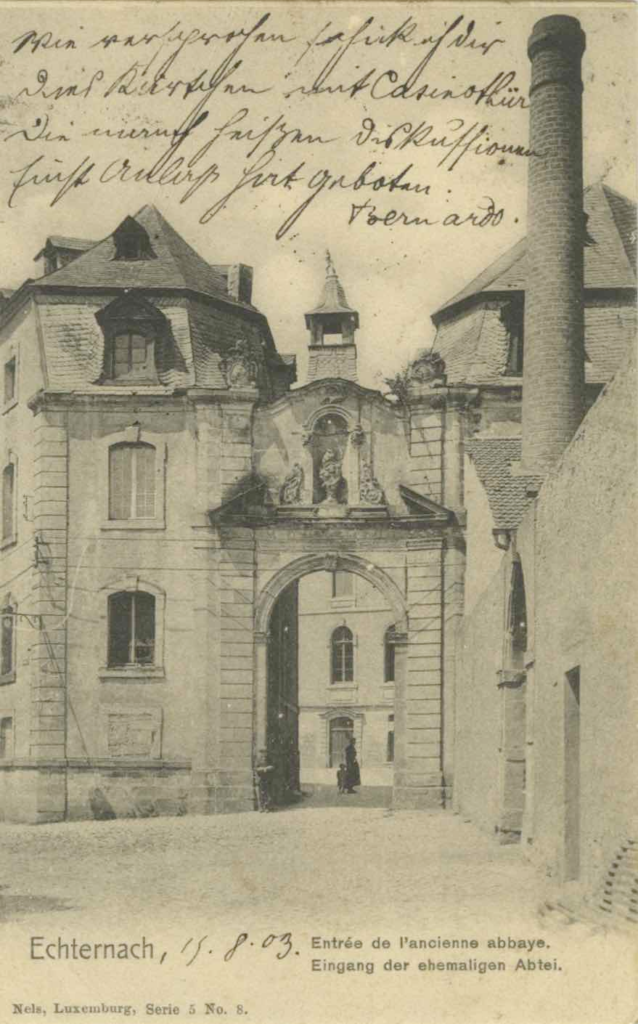

Eingang Abtei – rechts: Elektrizitätswerk mit Schornstein->

Tudor hätte den erzeugten Strom vernichten müssen. So kam ihm der Gedanke, seine Versuchsstation nach Echternach zu verlegen, Strom herzustellen, damit seine Versuche anzustellen und schließlich überflüssig gewordene Elektrizität den Echternachern zu verkaufen, zugleich auch ein System der öffentlichen Beleuchtung in größerem Ausmaß zu erproben. Echternach war in der Beziehung so eine Art Versuchskarnickel. Was aber gar nicht besagen will, daß es in der Angelegenheit ein schlechtes Geschäft gemacht hätte. Im Gegenteil, die Stadtväter wußten pflichtgemäß, recht wohl die Interessen der Mitbürger zu wahren und das nicht nur in der guten alten Zeit um 1900, sondern bis zum heutigen Tage. Anlaß zu dieser Reportage gab eine kurze Zeitungsnotiz aus dem Jahre 1886. Und siebzig Jahre später, an einem verregneten Januartage, sitzen wir in der uralten Gemeindekanzlei in Echternach dem Sekretär Alphonse Namur gegenüber. Vor ihm unterschreibt eben umständlich, mit großen Buchstaben, ein altes Fräulein etliche Papiere und der Sekretär händigt ihr dagegen jeweils 6, 8 oder 10 Franken aus. Die Jagdgelder der ganzen Nachbarschaft, wie der Herr Sekretär erklärt. Nach längerer Abschiedszeremonie verläßt uns das Fräulein und der Sekretär holt alte, vergilbte Register hervor, sucht, blättert Seite um Seite um, entziffert die oft schlecht leserliche Schrift, im alten deutschen Alphabet geschrieben, die über die Zeiten berichtet, als Echternach die elektrische Beleuchtung bekam. Da stehen denn die 34 Laternen genau mit ihrem Standort, der jeweils erst nach langen Verhandlungen und Überlegungen ausfindig gemacht werden konnte, vermerkt. Für jede ist sogar die Brenndauer eingetragen, ob sie nur bis Mitternacht in Betrieb waren oder ob sie auch den später nach Hause Gehenden heimleuchten mußten. Für Außenstehende ist wahrscheinlich weniger interessant, wie diese historischen Leuchten verteilt waren, doch dieser oder jener Echternacher wird sich wohl erinnern, wo diese Apparate von „10, 16 oder 25 Kerzenstärke » angebracht waren und an diese oder jene Angelegenheit, die sich im Lampenscheine und daneben. zutrug.

Laut Vertrag also wurden Kohlenfadenlampen aufgehängt, in der:

- Berggasse (Haus Decker und Haus Fischer),

- am Kleinen Markt (Becker),

- Großen Markt (Welter),

- Oberbach (Widong),

- Schullergasse (Foehr und Spital),

- Kack (oben und unten an der Kaserne),

- Fulpert (Ketzer), Hundswinkel (Grein),

- Rosental (Campill),

- Kraemergasse (Burlo),

- Viandenerstr. (Schmit und Schiltz),

- Bahnhofsstraße (Neyers),

- Klosteracht (Trierweiler, Diedling, Haller, Balre (?),

- Neugasse (Erzen),

- Luxemburger Straße (Zimmer, Schiltz, Lauterborn),

- Rahmstraße (Wagner),

- am Vormarkt.

Später kamen noch einige hinzu, in der Berggasse (Neu), Sauergasse (Speller), Oberhoveler (Witry und Thill), Hoveler (Manternach), Sauergasse (Thill), Sturm, in der Mossgasse und an der Brücke. Die Anschaffung der ersten 34 Lampen kostete die Gemeinde genau 1.841,50 Franken. Sie scheinen übrigens zur Zufriedenheit der Bürger funktioniert zu haben. Aus den gemeindeamtlichen Büchern verschwinden mit ihrer Auf-stellung denn auch die ewig wiederkehrenden Vermerke über die jedesmal vom Rate gestimmten Kredite und Abrechnungen für das Petroleum der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Am 5. Juni 1906 registriert der Gemeindesekretär die Anschaffung von weiteren 15 Laternen. Aber damit sind wir schon aus der Pionierzeit in unser modernes Jahrhundert hinübergeglitten. Tudor hatte inzwischen sein Ziel erreicht. Seine Akkus mit dem porösen Bleischwamm als positive Elektrode, Platte, wurden in der ganzen Welt gekauft, spendeten in den entlegensten Erdwinkeln Energie und galten bald als die besten auf dem Markt. Für Henri Tudor, der bereits Fabriken im Ausland besaß, hatte das kleine Elektrizitätswerk Echternach — mit seinen 2 Dampf-kesseln, seiner Lokomobil, produzierte es pro Jahr etwa 30.000 Kilowattstunden — keinen praktischen Wert mehr. Als darum 1906 der Vertrag mit der Stadtverwaltung abgelaufen war, wurde die Konzession für die Strombelieferung öffentlich ausgeschrieben. Der Kaufmann Antoine Decker aus Echternach übernahm schließlich die Installationen mit den darauf ruhenden Rechten und Pflichten, dies auf Drängen seines Sohnes mit gleichem Vornamen, der auf Elektro-Ingenieur studierte und eben vor dem letzten Examen stand. Diesen Studenten von damals besuchen wir denn heute in Echternach, in seiner Wohnung auf den Rabatten, wo er zurückgezogen und — sagen wir es gleich — ziemlich verbittert seinen Lebensabend verbringt. Schwer tragend jedenfalls an dem reellen oder vermeintlichen Unrecht — uns steht es natürlich nicht zu, da-rüber zu befinden — das ihm die Stadtverwaltung Echternach vor dreißig Jahren eben in Sachen Elektrizitätsversorgung zufügte. Vielleicht hätte es niemals Schwierigkeiten gegeben, wenn der erste Weltkrieg nicht gekommen wäre. Sicherlich hätte es keine gegeben, wenn der Gemeinderat von 1906 die Konzession nicht wieder ausgeschrieben hätte, die Elektrizitätsversorgung der Stadt schon damals statt zwanzig Jahre später übernommen hätte.

Wie etwa in Luxemburg, wo der Gemeinderat dem Industriellen P. Hastert „le droit provisoire, mais révocable à tout moment et excluant tout monopole » zugestand, auf dem Gebiete der Stadt Leitungen für private elektrische Beleuchtung zu verlegen. Ein Recht, das er schon sechs Monate später einer holländischen Gesellschaft abtrat, die ihrerseits die Gesellschaft Schuckert aus Berlin anging, und die schließlich die Societe Anonyme Luxembourgeoise d’Electricit gründete. Diesen Lieferanten wur-den aber niemals, wie der jeweilige Gemeinderat auch zusammengesetzt war, immer nur sehr kurzfristige Ermächtigungen erteilt, da die Mitglieder erkannten „que les distributions d’énergie électrique et de gaz constituaient des entreprises de grand rapport et pourraient devenir pour la Ville une de ses ressources les plus importantes. » (Aus „Usine et Tramways Electriques de la Ville de Luxembourg » geschrieben 1933 zum 25jährigen Bestehen dieser Einrichtungen, von Ingenieur-Direk-tor Jules Thiry, dessen Name übrigens noch in Verbindung mit der Echternacher Elektrizitätsgeschichte zu erwähnen sein wird.)

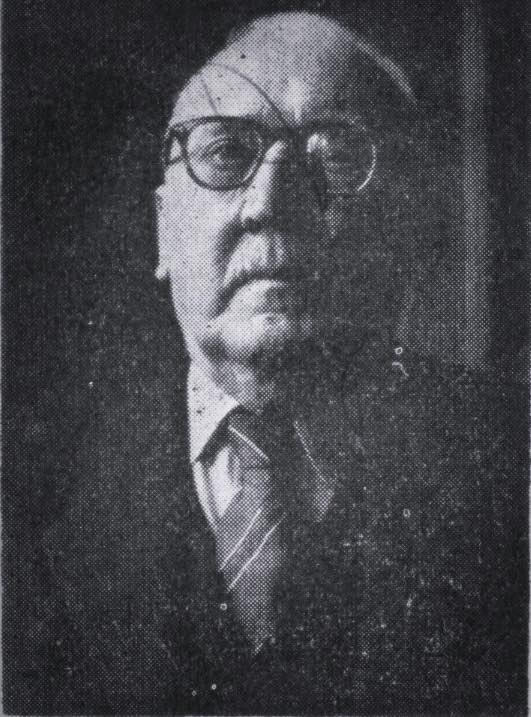

Herr Antoine Decker erzählt zunächst sehr sachlich aus der Tudorschen Zeit, dann von seinen jungen Jahren, als er den väterlichen Betrieb in einem Nebengebäude des jahrtausendalten Benediktinerklosters führte, schließlich vom ersten Weltkrieg, da er 1916 das Elektrizitätswerk mit allen seinen Rechten und Pflichten vom Vater übernahm. „Et ass nie e Geschäft gewiest, mer hun ömmer gehofft, mat der Zeit ging et besser gon, et ass awer schlechter gang, bis mer ganz hu missen ophalen ». Und wie der mehr als Siebzigjährige weiter erzählt, hebt sich seine Stimme und es ist nicht zu verleugnen, daß ein jahrzehntelanger Groll aus unserm Gegenüber spricht. Er erzählt von den Maschinen die im Kriege damals sehr stark gelitten haben, weil keine Ersatzteile und vor allem keine oder nur sehr schlechte Schmieröle und -fette aufzutreiben waren und daß es halt seinen Maschinen nicht besser ergehen konnte, als dem Charely, der aus gleichem Grunde auch oft auf der Strecke blieb.

Daß also kürzere und längere Stromunterbrechungen nicht ausbleiben konnten. Wie dem denn auch sei: die Verträge, in denen die Tarife festgelegt waren, waren jedenfalls vor jenem unheilvollen Kriege abgeschlossen worden, und sie lauteten auf Franken der Goldwährung. Nach dem Kriege lauteten sie immer noch auf, « Franken » doch der Franken hatte seinen Wert zum größten Teile eingebüßt. « Die Tarife dagegen durfte ich nicht im Verhältnis zum Wert des Geldes erhöhen » erklärt Herr Decker.

« Es war eine rechtliche Anomalie. Durch die Ausnutzung des Gesetzes, unter Verletzung der Grundprinzipien des Vertrages wurde von der Gemeinde ausgehandelt. Auf die Basis jeden Vertrages,la bonne foi, l’équité et l’intention commune des partis » wurde vom Gemeinderat vollkommen verzichtet. Man führte Vergleiche mit andern Ortschaften und den andern privaten Elektrizitätswerken an, die zum Teil mit Wasserkraft getrieben Wurden, den Strom also weit billiger herstellen konnten als mit Kohle, man zählte Werke auf, die erst nach dem Kriege errichtet wurden und über neue, moderne Maschinen verfügten, Echternach seine ungewöhnlich abgenutzten nicht ersetzen konnte, weil die Tarife zu niedrig lagen. « Sehen Sie …« , erklärt Herr Decker, und seine Frau bestätigt es, »einmal kam ich vom Bahnhof, wo ich die Fracht für eine Kohlenladung bezahlt hatte. Ich erinnere mich noch genau, wie ich meiner Frau sagte, die Fracht eines einzigen Wagens sei jetzt genau so hoch, als die Einnahmen von einem ganzen Jahre. » während das Werk Maschinen In den Jahren 1926-27 muß es in Echternach einen regelrechten Elektrizitätskrieg gegeben haben. Die Stadt gestand dem Unternehmer Tarife von 2,60 für Licht, 1,90 für Kraftstrom und 1,80 für öffentliche Beleuchtung zu, die seiner Meinung und Berechnung nach nicht genügten, welche aber die Bürger schon als sehr hoch empfanden.

Sie wollte anscheinend auch einen Kredit von hunderttausend Franken zu fünf Prozent gewähren und 40 Centimes pro Kilowatt- stunden um den Betrieb zu modernisieren und neue Batterien anzuschaffen. Daraufhin stellte sie wohl amtlich fest, daß in den Jahren 1926 und 1927 die Spannung des gelieferten Stromes durchschnittlich nur 65 Volt statt der vorgeschriebenen 110, also nur 40% geliefert wurden, daß die Konsumenten, vor allem die industriellen Betriebe erheblich geschädigt wurden. Die Geschichte aber lief von Instanz zu Instanz. Der Unternehmer heftete Plakate an die Mauern der Stadt … Antoine Decker

wurde, wie er sagt, schließlich gezwungen, seine Fabrik an die Stadt zu verkaufen. Die tarifliche Vertragskommission schätzte den Wert auf 471.000 Franken. Schließlich wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung vom 16. Juni 1927 der Verkauf für 525.000 Franken genehmigt und der Akt am 29. Juni 1927 vor Notar Dumont unterschrieben. Womit denn wenigstens offiziell ein Kapitel der Stadtgeschichte Echternachs abgeschlossen wurde. Streitigkeiten auch, bei denen wahrscheinlich auf beiden Seiten ein Teil des Rechts war, worüber wir natürlich, wie schon gesagt, nicht zu befinden haben. Die Stadt, als Eigentümerin der Anlagen, stimmte auf Vorschlag des erwähnten Direktors Thiry aus Luxemburg, zunächst einen Kredit von 20.000 Fr. zur Anschaffung von neuen Zählern und einen sol-chen von 30.000 Franken zum Kauf von neuen Batterien. Diese Ausgaben wurden gedeckt durch einen außergewöhnlichen Holzschlag im Kiefernbestand auf der Hardt.

Der Kontrakt mit Herrn Decker hätte bis 1931 normalerweise laufen müssen. Von 1931 ab lieferte die Cegedel teilweise der Gemeinde den Strom und von 1933 ab übernahm diese Gesellschaft die Lieferung des Wechselstroms von 220 Volt und des Dreiphasenstroms von 380 Volt vollständig. Damit hörte die Echternacher Elektrizitätsfabrik, die ein interessantes, zuweilen beinahe komisches und tragisches Kapitel in der Lokalgeschichte darüber hinaus lieferte, zu bestehen auf. Die Gemeinde übernahm die Verteilung des Stromes von der Zentrale, rue des Remparts aus. Ein Teil der früheren Angestellten des Betriebes Decker siedelten mit über. So der frühere Maschinist Pe’tchen Flammang, der chef de service Charles Schlottert, die wir an ihrer einstigen Arbeitsstätte mit dem jetzigen Verwalter Emile Steinmetz begrüßen konnten, und denen wir gleichfalls für technische Angaben aus vergangener Zeit danken.

Paul Aschman