Im Jahre 1929 entdeckte dann Jos. Peusch, der die Löwen-Apotheke erworben hatte und sich aktiv als Sekretär im Vorstand des Verschönerungsvereins betätigte, durch Zufall im Garten der Familie Wagner in Bierkes Reste des Justizkreuzes ..

Aus der Geschichte Echternachs vor 80 Jahren

– Paul Spang

Im Jahre 1929 entdeckte dann Jos. Peusch, der die Löwen-Apotheke erworben hatte und sich aktiv als Sekretär im Vorstand des Verschönerungsvereins betätigte, durch Zufall im Garten der Familie Wagner in Bierkes Reste des Justizkreuzes, die man sichergestellt hatte, als das Kreuz zerstört worden war. Voll Begeisterung informierte er seine Vorstandskollegen, die ihm den Auftrag gaben, mit der Familie Wagner Verhandlungen für die Überlassung der Reste zu führen. Die war aber nicht damit einverstanden. Staatsminister Joseph Bech, der Echternach seit seinen Studienjahren verbunden blieb, erreichte dann von der Familie, daß sie ihm die Reste überlassen wollte. Man wandte sich dann an die Stadtverwaltung, die entscheiden mußte, ob und wo das Kreuz wiederaufgebaut werden sollte. „Leider entstand », so schrieb Jos. Peusch, der meinte, in Echternach habe jeder Stein seine Weltgeschichte, „auch eine Gegenströmung« . Wie Arendt hatte Peusch nicht erkannt, daß er durch seine Absicht, das alte Justizkreuz wieder aufzurichten, die alte Rolle der Abtei gegen die Bürger übernommen hatte. Hier war man aus Tradition für oder gegen das Justizkreuz, ohne noch zu wissen, um was es eigentlich ging. Da aber das Justizkreuz ohnehin irgendwo im Wege gestanden hätte, geschah nichts, trotzdem der tatkräftige Jos. Peusch, den Isi Comes einmal einen „Erzustiweler » genannt hatte, nichts unterließ, um die Sache weiterzutreiben. Peusch war auch, nachdem er aus dem Vorstand des Verschönerungsvereins ausgeschieden war, die treibende Kraft der „Amis de l’Art » (er zeichnete selbst), die damals eine ganze Reihe von Kunstausstellungen organisierten.

Peusch griff schliesslich zu einer List, die er als „Anreizlüge » bezeichnete. Er verbreitete das Gerücht, es seien Juden in der Stadt als Liebhaber des Kreuzes gesehen worden. Um dieser Lüge eine angemessene Verbreitung zu sichern, griff er auf den Pfarrdechanten J. P. Kayser zurück, der sich ohne allerdings zu ahnen, zu welchem Zweck man ihn mißbrauchte nun auf die Beine machte, damit etwas geschehen sollte. Joseph Bech griff mehrmals vermittelnd ein, Staatsarchitekt Wigreux wurde eingeschaltet, die „Commission des Sites » äußerte sich zum Problem . . und die Stadt erlaubte schließlich den Wiederaufbau auf dem kleinen Markt. Dort stand es am 4. Juni 1939, als die Gäste zu den großen Feierlichkeiten zu Ehren des hi. Willibrord kamen, die ihren Höhepunkt um 9.30 Uhr in einer Pontifikalmesse im Ehrenhof der Abtei erreichten. Zu einer Einweihungsfeier des Gerichtskreuzes war es nicht gekommen und Jos. Peusch schrieb in sein Tagebuch: „Manche Gegenströmung ist geglättet, man hatte sich eine falsche Meinung gemacht, vielleicht wegen dem Kostenpunkt, so daß viele Opposanten sich nun in das Gegenteil verwandelten, denn im Heimatschutz und Heimatsinn hat jeder Stein in Echternach seine Weltgeschichte. Gar mancher wird vernachlässigt, was sich für den Fremdenverkehr lohnen täte, welche zu einer Weltgeschichte geworden« .

1975

Das Justizkreuz auf den Marktplatz

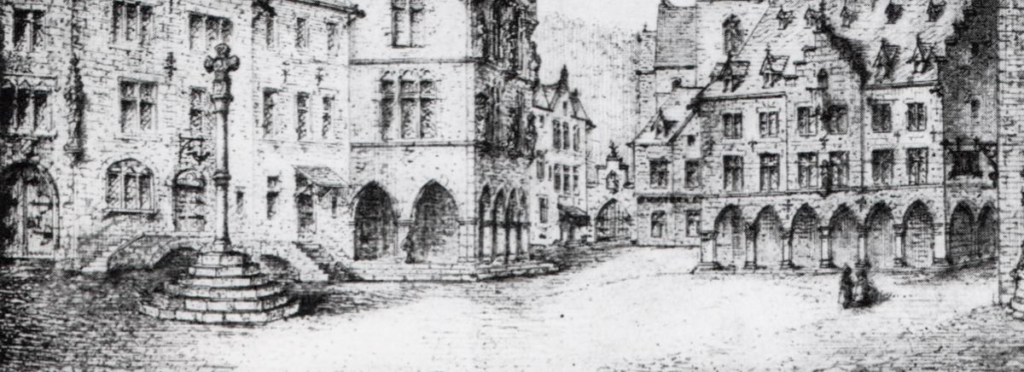

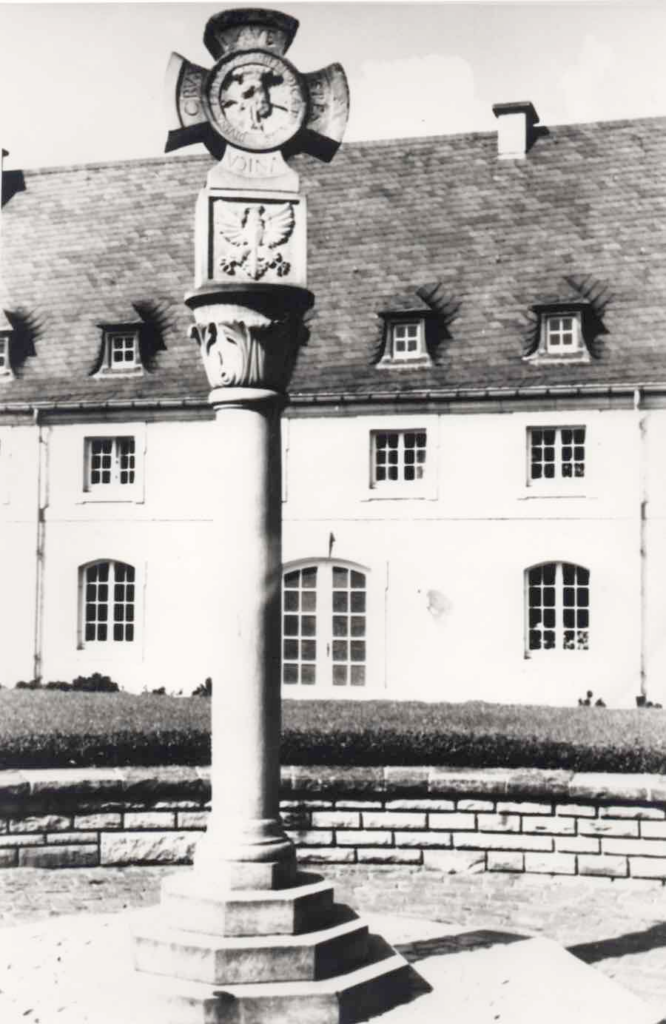

Die 1/1-Maquette des Echternacher Justizkreuzes, aufgestellt vor der Kulisse des Markplatzes

Die 1/1-Maquette des Echternacher Justizkreuzes, aufgestellt vor der Kulisse des Markplatzes

Das Echternacher Syndicat d’Initiative möchte das Justizkreuz, das 1236 errichtet wurde, wieder an der Stelle sehen, wo es ursprünglich stand: auf dem Echternacher Marktplatz.

Bedeutung und Ursprung der Justizkreuze Vorfahren unserer mittelalterlicher Justizkreuze, so könnte man fast sagen, sind aller Wahrscheinlichkeit die alten germanischen «Irmensulen» gewesen, imposante Baumstämme oder großklotzige Holzsäulen, die von jenen als Symbole der Freiheit verehrt wurden. Sind auch den deutschen Historikern nur zwei «Irmensulen» bekannt, so wurde der Baum jedoch auch in anderen Ortschaften als Freiheitssymbol angesehen und schmückte gar manches Stadtsiegel. Erst in der Epoche nach den Karolingern kam es auf, solche Symbole aus Stein aufzustellen. Während in Deutschland die Spitzen dieser Säulen mit einer Statue eines bewaffneten Kämpfers geschmückt waren, Rolandsäulen genannt, griff man in unserem Land, wie auch in Lothringen und in Belgien, zum Kreuz. Solche Justizkreuze gab es in Wiltz, Roller, Schifflingen, Esch/Alzette usw. und nicht zuletzt in Echternach. Die Justizkreuze wurden normalerweise zu dem Zeitpunkt errichtet, da der Fürst irgendeiner Ortschaft ihren Freiheitsbrief erteilte. Und zu dieser Freiheit gehörte es auch, selbst Justiz zu sprechen. Anfangs trafen sich die Schöffen der Ortschaft auf den Stufen, die die Freiheitskreuze umgaben, zur Beratung wie zur Rechtssprechung. Zu einem späteren Zeitpunkt dann verlagerte sich die Gerichtsbarkeit in irgendein Spezialgebäude. Wie in Echternach der «Dingstuhl». Das Justizkreuz, das normalerweise auf den Marktplätzen der Ortschaften stand, diente von diesem Zeitpunkt an nur noch der öffentlichen Verkündung des Urteils. Haben wir vorher erwähnt, daß die Errichtung der Justizkreuze mit dem Erlangen des Freiheitsbriefes zusammenhängt, so ist es interessant, einige Vergleichsdaten anzuführen: Thionville erlangte 1239 seine Freiheit, die Stadt Luxemburg 1244, Virton 1270, Vianden 1308, Fels 1331. Das älteste unserer Justizkreuze dürfte deshalb das von Echternach gewesen sein, das, aller Wahrscheinlichkeit nach schon 1236 errichtet wurde, als die Gräfin Ermesinde der Ortschaft ihren Freiheitsbrief gegeben hatte.

Vom Freiheitssymbol zum Symbol der Unterwerfung Schon zur Österreichischen Besatzungszeit begannen sich die Spannungen zwischen geistiger und weltlicher Macht zuzuspitzen. Überall in Europa begann es zu brodeln, nicht zuletzt in unserem Land. Auch die Echternacher Gemeinde glaubte damals, sich ein Fortschrittzeugnis auszustellen, wenn sie das althergebrachte Justizkreuz verschwinden lasßsen würde. Es sollte ersetzt werden durch einen Brunnen, über dem die Statue von zwei sich umarmenden Frauen prangen würde, die die Gerechtigkeit und den Frieden verkörpern sollten. Ein Unternehmen, gegen das sich die Echternacher Abtei damals mit Händen und Füßen wehrte. Weshalb sich die Echternacher Bürger 1774 schriftlich direkt an die Kaiserin Maria-Theresia wandten. «Les arguments qu’on y fait valoir», schreibt Charles Arendt), «notent bien l’ignorance et les idés subversives qui avaient déja trouble les esprits vingt-quatre ans avant la grande Revolution». In der Tat sprang man in diesem Brief keineswegs zurückhaltemd mit dem Justizkreuz wie auch mit dem Klerus um. Das Justizkreuz wurde ins Lächerliche gezogen, aber was den Echternacher Bürgern damals vielleicht am meisten mißfiel war, daß, in Übersetzung, «die vier Adler oder das Wappen der Stadt auf allen vier Seiten unterhalb dem der Abtei eingemeißelt waren, was die Unterwerfung der Stadt gegenüber dieser bedeutet». «Elle defigure et embarasse la place du marché», heißt es weiter, wozu Wurth-Paquet meint: «Ainsi an en était venu à considerer le signe d’affranchissement de la ville comme defigurant celle-ci!»

Wie dem auch immer sei, mit der französischen Revolution und deren Konsequenzen auf unser Land verschwand auch das Echternacher Justizkreuz. Die Idee aber, es auf dem Echternacher Marktplatz neu erstehen zu lassen, kam schon 1897 wieder auf. Der damalige Staatsarchitekt Ch. Arendt: «Aujourd’hui le Gouvernement grand-ducal, qui a tant à coeur la conservation de nos monu-ments historiques, et qui a déja fait restaurer le Dingstuhl, nourrit également le projet de faire retablir l’ancienne croix d’affranchissement qui en est le complement, afin de restituer, du moins en partie, ä l’interessante place du marche d’Echternach son cachet pittoresque de jadis.» Die Idee ist also nicht neu. Ausgeführt wurde sie allerdings bis jetzt noch nicht. Weshalb sich das Echternacher Syndicat d’Initiative insbesondere in dem Jahr 1975 der «Conservation du Patrimoine Architectural» ihrer angenommen hat. Um zu zeigen, wie sich das Justizkreuz in das dennoch etwas veränderte Marktplatzbild einfügen würde, hatte man sogar an Ort und Stelle eine Maquette in Originagröße errichtet. Einziges Problem: das der Finanzen. Die doch sicher locker gemacht werden könnten, geht es doch um das Image einer Touristenortschaft par excellence. (mai 1975)