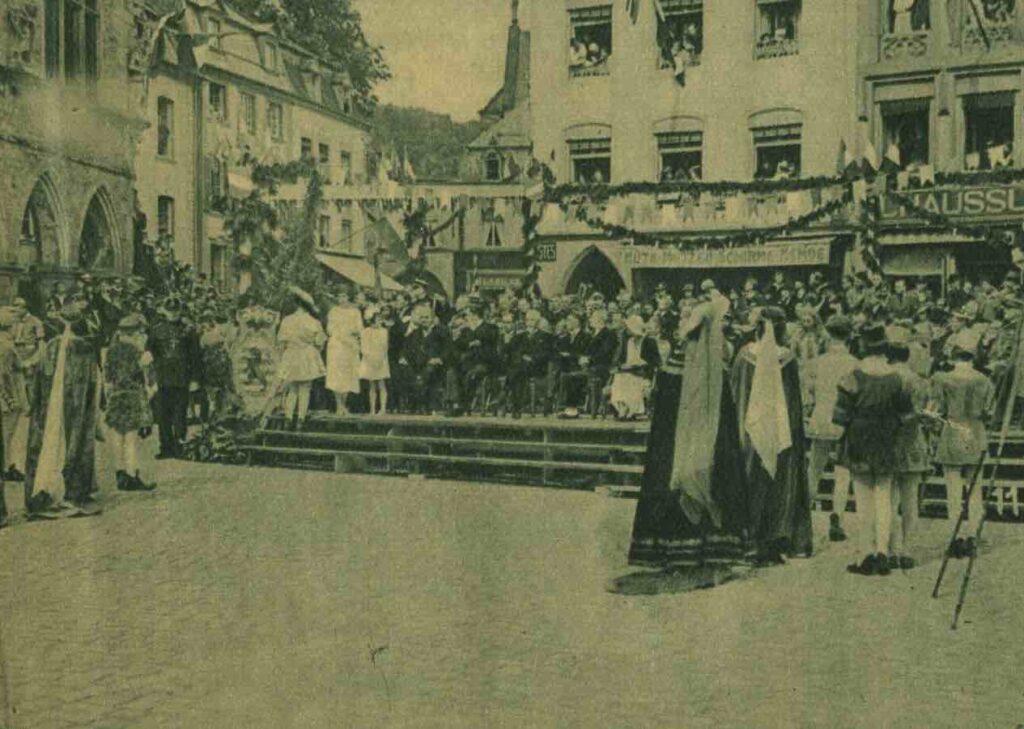

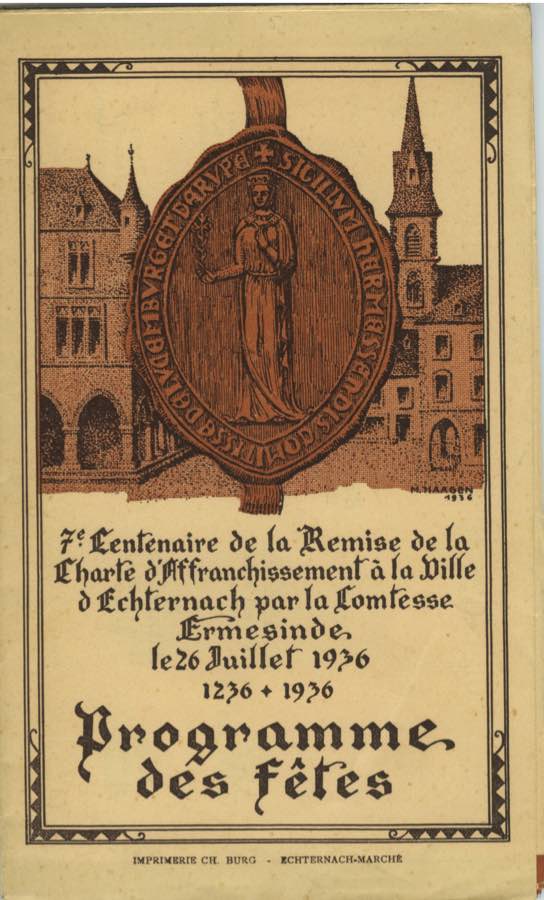

Am 26. Juli 1936 feierte die Stadt Echternach einen Gedenktag, der nicht nur für Echternach seine Wichtigkeit hat, sondern für das ganze Land. Es ist die 700-Jahrfeier der Ueberreichung der sogenannten Freiheitsbriefe an die Stadt Echternach …

700-Jahrfeier des Echternacher Freiheitsbriefes 1236-1936

- Publiziert in der LUXEMBURGER ILLUSTRIERTE AZ, am 9.August 1936

Am 26. Juli 1936 feiert(e) die Stadt Echternach einen Gedenktag, der nicht nur für Echternach seine Wichtigkeit hat, sondern für das ganze Land. Es ist die 700-Jahrfeier der Ueberreichung der sogenannten Freiheitsbriefe an die Stadt Echternach. Dieser historische Akt fand im Jahre 1236 statt, und durch ihn wurden in unserm Lande zum erstenmal die Bürger einer Stadt von der Leibeigenschaft befreit.

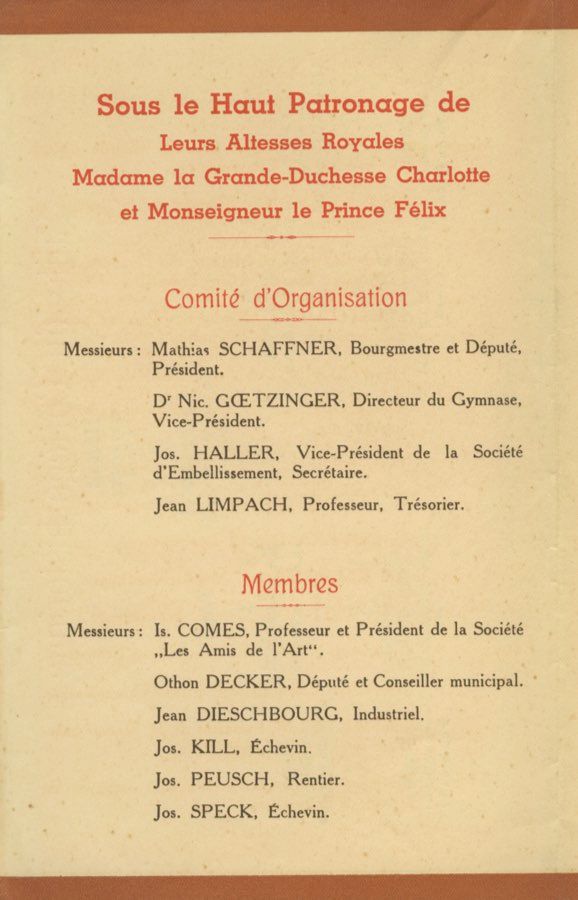

« Die Journalisten der AZ hielten darauf, mit den Leuten, die für die Organisierung der Feier tätig sind, in Verbindung zu treten, um durch ihren Mund unsern Lesern den Sinn und den Hergang der großen Festlichkeit vom 26. Juli 1936 nahe zu bringen » die Stadtautoritäten wiesen uns an Herrn Direktor Goetzinger, der unermüdlich tätig ist an den geschichtlichen Ausgrabungen der Abtei, sowie an Herrn Josef Haller, den ebenso tätigen Vizepräsidenten des Echternacher Verschönerungsvereins, „den Propagandaminister von Echternach« , wie ihn Herr Goetzinger betitelt.

Herr Goetzinger geht auf die geschichtlichen Grundlagen der Freiheitsbriefe ein:

„Im Jahre 1182 verlieh Erzbischof Wilhelm von Reims dem Ort Beaumont en Argonne einen Freiheitsbrief. Er wurde das Vorbild für alle Freiheitsbriefe in Ostfrankreich, Belgien, Luxemburg und zum Teil in den Rheinlanden.

Aber die Rechtsübertragung der Charte de Beaumont erfolgte zuerst nur an Orte des romanischen Sprachgebietes. So erhob das luxemburgische Herrscherpaar Ermesinde und Theobald von Bar, die damals luxemburgischen Orte Marville, Arrancy und Franoit schon in den Jahren 1196-1212 zu Freiheiten und übertrug damit diese Institution auf luxemburgisches Rechtesgebiet. Das erste Freiheitsprivileg auf deutschem Sprachgebiet in der damaligen Grafschaft Luxemburg jedoch wurde der Stadt Echternach zuteil. Auf Bitte der Echternacher Bürger verlieh Ermesinde 1236 der Stadt Echternach einen Freiheitsbrief. Dieser Freiheitsbrief geht in seiner Grundidee auf die Charta de Beaumont zurück, begründet jedoch, wie van Werveke schon vor vielen Jahren nachwies, infolge wesentlicher Abweichungen von seinem Vorbild, ein neues Recht, das Echternacher Recht. Nach diesem neuen Echternacher Recht befreite Ermesinde im Jahr 1244 die Stadt Luxemburg; das Echternacher Recht übernahm im Jahr 1262 die Stadt Bitburg, im Jahr 1348 die Ortschaft Fels. Wie das Echternacher Recht, so weichen auch das neue Diedenhofener Freiheitsrecht von 1239 und das Grevenmacher Recht von 1252 in wesentlichen Punkten von dem alten Bömerrecht, wie man die Charte de Beaumont bei uns nannte, ab.

Das reine Bömerrecht hielt erst im Jahre 1281 seinen Einzug in das deutsche Sprachgebiet von Luxemburg. Von den heute zum Großherzogtum Luxemburg gehören den Ortschaften besassen ungefähr 55 Städte oder Dörfer Freiheitsprivilegien. »

„Kennt man den genauen Inhalt des Echternacher Freiheitsbriefes ?„

„Manches bleibt uns dunkel; denn an vielen Stellen des Briefes wird Bezug auf das alte uns unbekannte Gewohnheitsrecht genommen. Die Gräfin sichert den Bürgern die persönliche Freiheit zu, hebt sie also für ewige Zeiten aus dem Stand der Leibeigenen heraus. Sie ersetzt die früher staatlichen Verwaltungsbehörden durch kommunale Behörden und überträgt diesen von den Bürgern zum Teil freigewählten Behörden auch Angelegenheiten des Staates zur Verwaltung. Auf der anderen Seite bestimmt der Freiheitsbrief auch die Pflichten der Bürger gegenüber der Landesfürstin : Regelmäßige direkte Abgaben, wie ein Herdgeld von 12-14 Denaren, außerordentliche Abgaben zu entrichten beim Ritterschlag und der Heirat eines Grafensohnes, Leistungen wie Kriegsdienst, Fronden und Bannwein. Wesentlich ist hier der Umstand, daß diese Untertanenpflichten unveränderlich auf ein bestimmtes Maß festgelegt sind. »

„Wie stellte sich der Abt von Echternach zum Freiheitsbrief ?„

Einige Geschichtsschreiber behaupten, der Freiheitsbrief sei ohne Vorwissen des Abts ausgestellt worden und dieser habe als Grundherr von Echternach sofort dagegen Einspruch erhoben. Wahr ist, daß im Jahr 1238 eine Berichtigung einer Klausel des Freiheitsbriefes vorgenommen wird, in dem Sinn, daß ein bestimmter landesherrlicher Steuerertrag künftig zur Hälfte dem Abt gehören soll. Irgend ein Einspruch des Abts muß also erfolgt sein. Van Werveke der wiederholt Untersuchungen über diese Frage anstellte, gelangte zu keinem positiven Ergebnis. »

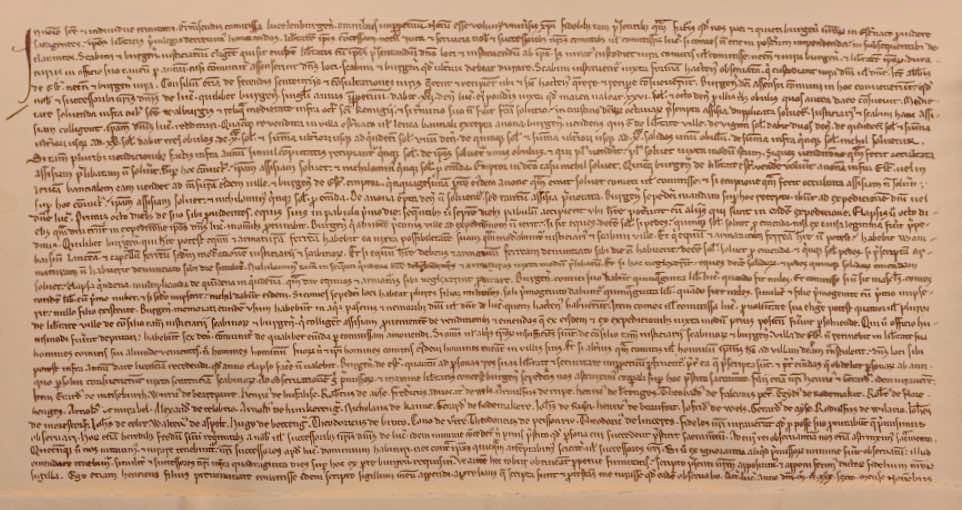

„Ist der Freiheitsbrief erhalten ?„

Er befindet sich in den Archives Générales du Royaume in Brüssel. Zwei Schreiber sind festzustellen. Er trug nur das Siegel der Gräfin Ermesinde, obwohl im Text noch dreißig andere Siegel angekündigt sind, nämlich das Siegel des Grafensohnes Heinrich und die Siegel von 29 namentlich angeführten Vasallen der Gräfin von Luxemburg. »

„Wie kommt der Freiheitsbrief nach Brüssel ? „

Er war wahrscheinlich hinterlegt im Archivgewölbe des Grafenschlosses von Luxemburg und wurde später wie soviele andere Luxemburger Urkunden unter Karl V. nach Vilvorde und dann nach. Brüssel gebracht.

Die Urkunde war nur kurze Zeit in Echternach selbst, wahrscheinlich bis zum Jahr 1237; als dann die Berichtigung zugunsten des Abts von Echternach erfolgte, wurde der erste Freiheitsbrief nach Luxemburg zurückgebracht. Er ist uns erhalten, aber die Neuausstellung vom Jahr 1237, die im Echternach er Stadtarchiv aufbewahrt wurde, ging verloren. Das in der alten Pfarrkirche untergebrachte Stadtarchiv von Echternach befand sich vor 1700, wie soeben Dr. Staud in seinem Buch über die Echternacher Pfarrkirche nachwies, in einem fürchterlichen Zustand und die wichtigen Dokumente gingen schändlich zugrunde.

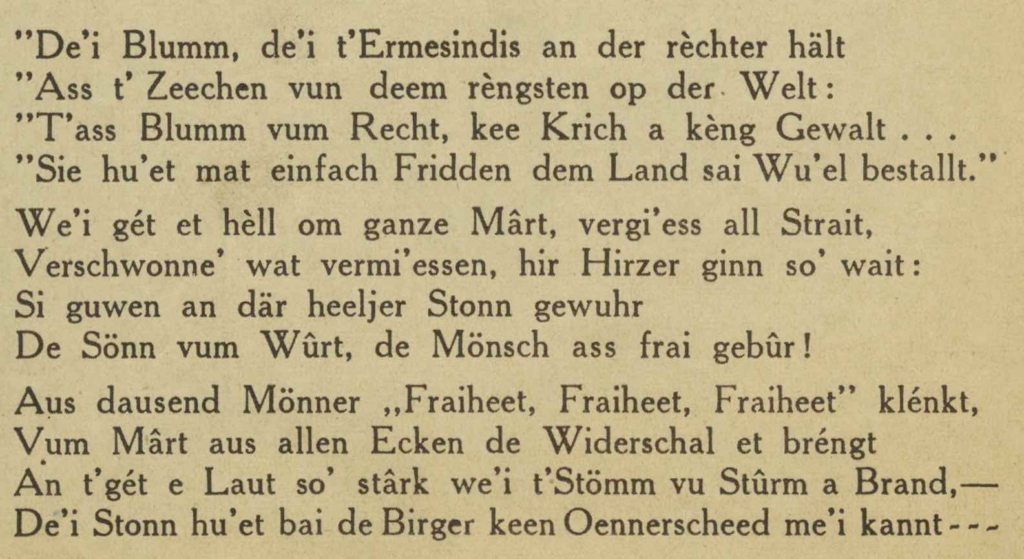

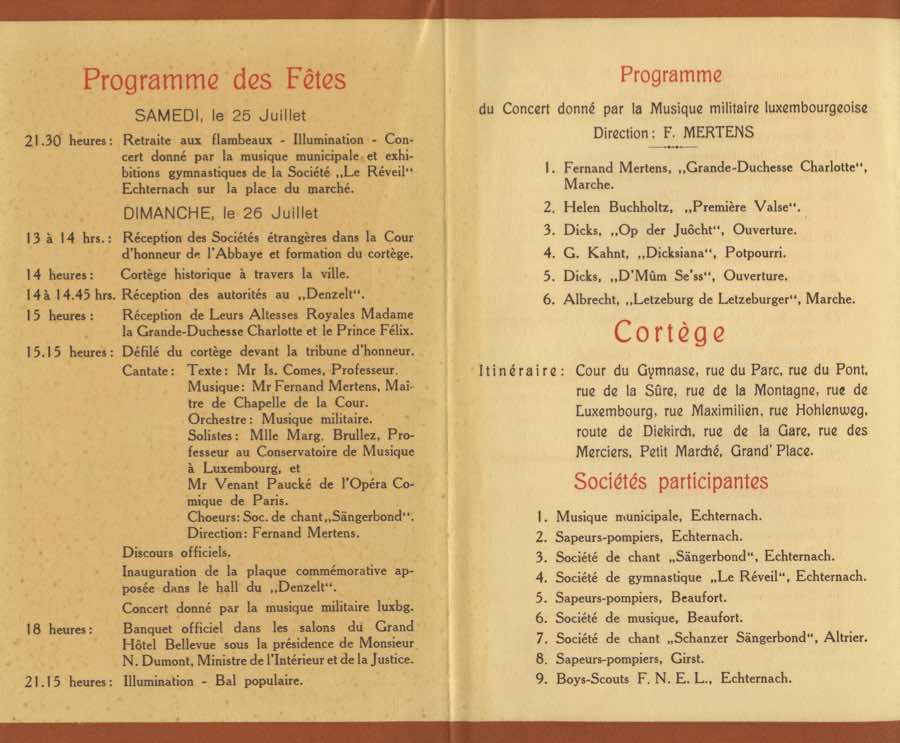

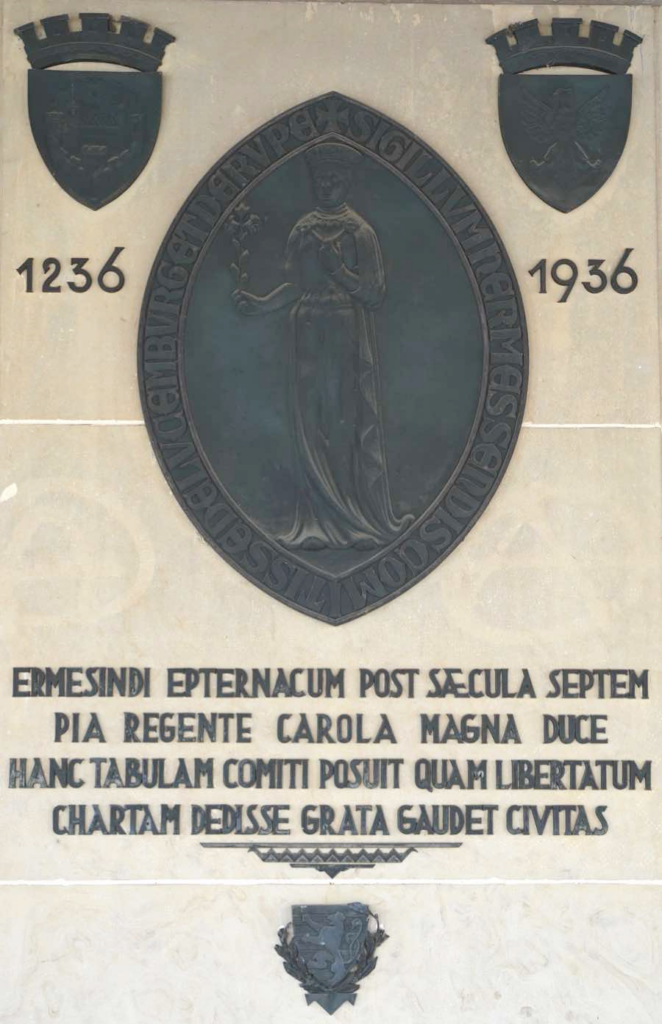

Es wurde entschieden eine Facsimile der Brüsseler Urkunde herstellen lassen, zur Ueberreichung an die Ehrengäste des 26. Juli 1936. » Soweit Herr Goetzinger. Und Herr Haller, der die treibende Kraft ist, geht hierauf auf den organisatorischen Teil näher ein: „Die Initiative zur Feier ging von Professor Comes und (?) aus. Herr Comes verfaßte die Kantate, Kapellmeister Mertens setzte sie in Musik. Herr Professor Weydert aus Diekirch, der feinsinnige Humanist und Meister des antiken Verses verfaßte die Inschrift zur Gedenktafel :

Ermesinde Epternacum post saecula septem Pia regente Carola Magna Duce Hanc tabulam comiti posuit quam libertatum Chartam dedisse grata gaudet civitas.

https://de.wikipedia.org/wiki/Ermesinde_(Luxemburg)